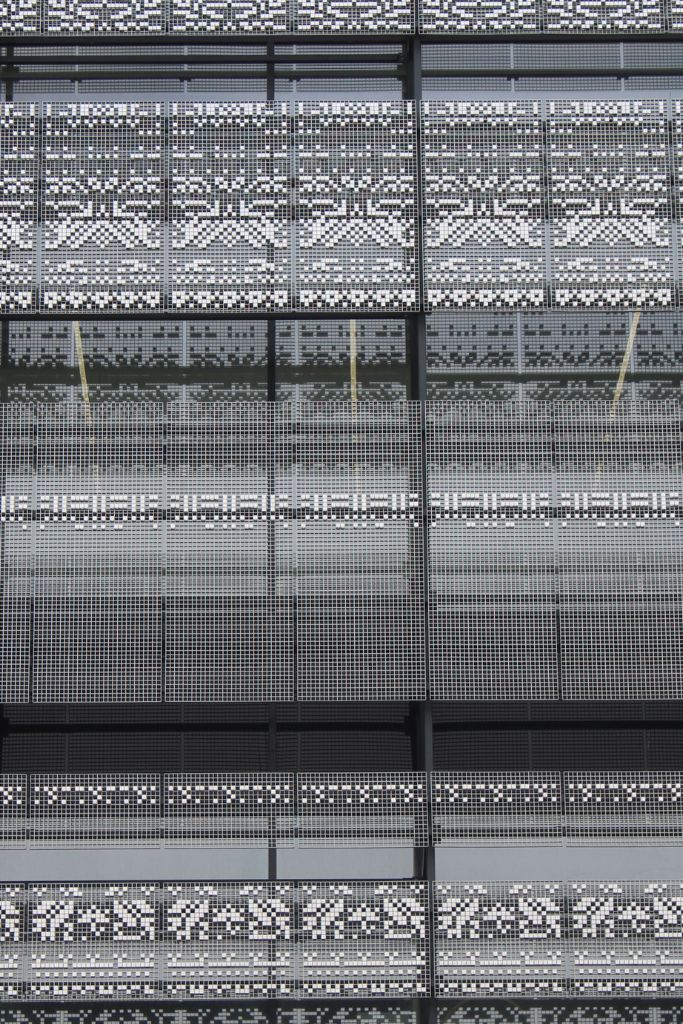

Schon das Gebäude des Museums für Ethnographie in Budapest lässt die aufmerksamen Besuchenden erahnen, was für eine Erfahrung im Inneren auf sie wartet. Die Fassade dieses Gebäudes wurde in Anlehnung an traditionelle Textilien entworfen, die z.B. von Mitgliedern unterschiedlicher Zünfte verwendet wurden, um sich zu erkennen zu geben. Verschiedene Muster aus Ungarn, aber auch dem Rest der Welt, wurden kombiniert um die Fassade aus Metall zu weben, und dem Gebäude damit eine Verkleidung zu geben, die zu den vielfältigen Artefakte in seinem Inneren eine Verbindung knüpft.

The building of the museum can give an idea of the kind of experience that awaits the visitors inside. The facade of the building was inspired by traditional textiles as worn for example by the members of different guilds to showcase their identity. Various traditional patterns from all over Hungary as well as the rest of the world were combined into the facade woven from metal to represent the artifacts stored inside.

Wer das Museum besucht, findet im Inneren mehrere Ausstellungen, die Artefakte und ihre Geschichten erzählen, und den Besuchenden dazu anregen, seine eigene Perspektive zu erweitern und überdenken und sich in andere Welten und Zeiten entführen zu lassen. Hergestellt wurden einige davon von Mitgliedern der Zünfte, dessen Muster in der Fassade verewigt wurden.

Within the museum, the different exhibitions invite the visitors to change perspective and dive into unknown cultures and periods of time. These exhibitions do so through artifacts crafted by guild members that had once worn those traditional patterns.

Ich habe einmal auf einer Reise das Museum besucht, und war nun sehr froh, dort ein Jobshadowing durch führen zu können und zu erfahren, was für ein pädagogisches Angebot ein Museum dieser Art bieten kann. Ich habe mich gefragt, wie mit den vielen Artefakten aus ganz unterschiedlichen Zeiten und Kulturen umgegangen wird und welche Fragen dabei gestellt und welche beantworten werden können. Da ich als Besucherbegleiterin im Neanderthal Museum ebenfalls oft anhand einer kleinen Feuersteinklinge oder einer Tonscherbe versuche, den Besuchenden Wissen über vergangene Zeiten zu vermitteln, erschien dieses Museum mir als ein Ort, an dem ich viel lernen kann.

I have once visited the museum when traveling to Budapest and was very happy to do my Job shadowing in that place and to learn about the educational program such a museum provides. I wanted to learn about dealing with all the different kinds of artifacts, time periods, and cultures as well as what kind of questions can be asked and answered in a way the visitor understands. Since my tasks as a guide at the Neaderthal Museum include explaining our past to visitors with objects such as a piece of flint or a shard of pottery, this place seemed like the right one for me to learn new things.

Während meiner Zeit dort, habe ich die Mitarbeitenden der pädagogischen Abteilung begleitet. Die Museumspädagogik übernehmen dort 8 Festangestellte. Vormittags werden, wenn Bedarf da ist, Programme für Schulklassen gegeben und nachmittags werden organisatorische Belange bearbeitet. Da ich bei Letzterem durch geringe Kenntnisse der Ungarischen Sprache meist nicht viel mithelfen konnte, nutzte ich die Zeit, um mich durch die Ausstellungen zu arbeiten. Neben einer, verhältnismäßig kleinen (aber dennoch spannenden!) Dauerausstellung, bietet das Museum meist 2 oder 3 Sonderausstellungen. Auch gibt es einen sogenannten „Ceramic space“ zu begutachten, der sogar ohne Eintrittskarte im Foyer zugänglich ist. Auch hatte ich die Möglichkeit, in anderen Museen in Budapest Führungen und Workshops mitzumachen.

During my time there, I accompanied the museum educators of the museum of ethnography. I met a group of 8 hired educators. In the morning, they give classes and tours for school groups, and in the afternoon, they take care of organizational matters. Since my little knowledge of the Hungarian language was not enough to help out in the afternoons, I was free to use that time to get to know the current exhibitions. In addition to their standard exhibition, there are several rooms for temporary exhibitions. Two of them were in use, while I was there. Besides these exhibitions, in the hallway of the museum there is a so-called „Ceramic space“ which can be entered without a ticket. I also had the chance to spend time in various other museums in and around Budapest to see their educational programs.

Im „Ceramic space“ bietet das Museum einen Einblick in seine vielfältige Sammlung an Keramiken aus allen möglichen Zeiten und Kulturen. Es wird hinterfragt, wie diese am besten zu ordnen sind. Nach Nation oder Kultur, die sie herstellte? Nach Herstellungszeitpunkt? Nach Farbe? Nach Funktion (z.B. Krüge, Teller, Vasen etc.). Deutlich wird hier, dass in jeder Ordnung neue Gemeinsamkeiten, aber auch Unterschiede gefunden werden können. Jede Ordnung ergibt Sinn, stellt aber auch neue Fragen an unseren Blick auf das Artefakt.

The „Ceramic space“ showcases the diversity of the museum‘s collection of pottery from across world history. The organization of this pottery questions the criteria by which to sort them by. The century of origin? The colour? The function? Every new way of organizing points out new differences and mutuality. Every way makes sense but also raises new questions.

Die Dauerausstellung trägt den Titel „Zoom“ und ist setzt dieses Spiel mit der Perspektive fort. Es werden verschiedene Perspektiven, Kameraeinstellungen und Belichtungseinstellungen für Artefakte ausprobiert und versucht, mit ihnen ein Narrativ auf zu bauen. Ausstellungsobjekte, wie z.B. eine Wand mit Portraitphotographien lädt zum Erzählen und Ausdenken von Geschichten und knüpfen von Verbindungen ein.

The standard exhibition is called „Zoom“ and continues to explore perspective. Different camera angles and lightning are tried out on (original) artifacts to find a narrative about it. For example, a wall with portraits taken in the past 100 years can be used to explore and imagine the story behind these photos.

Die pädagogischen Angebote für Schulklassen regen die Gruppen dazu an, sich auf die verschiedenen Geschichten ein zu lassen, die die Artefakte erzählen können. Ein ungarischer Kollege, dem ich während eines Programms folgte, fasste sich an den Kopf und erklärte, dass es ihm das Wichtigste sei, die Vorstellungskraft zu erwecken. Neben den Fakten über Kulturen und Epochen, die den Schulklassen z.B. „Ceramic space“ vermittelt wird, sollen sie also selbst aktiv werden, und sich überlegen, was sie selbst ausstellen würden. Welche Art von Artefakt würden sie am liebsten sehen, wenn sie eine neue Kultur kennen lernen und warum? Was würden sie in die Vitrine packen, um sich selbst jemandem vor zu stellen? Das sind nur ein paar der Fragen, die die Schulklassen während dieses Programms gemeinsam bearbeiteten und ihre Antworten am Ende vorstellten. In anderen Programmen, wurden unterschiedliche Artefakte untersucht. Es wurde besprochen, welches Wissen jemand haben muss, der ein Artefakt hergestellt, benutzt oder als Händler verkauft hat. Auch sollte das Artefakt, z.B. ein originales Hufeisen aus dem 19. Jh., einem Foto der Portraitwand zugeordnet werden.

Educational programs for schools have the goal to cause curiosity about the different stories an artifact can tell. One of the educators I followed for a day would tip his forehead and state that waking up the imagination matters a lot in these programs. Besides the knowledge about different epochs and cultures the ceramic space can give, the students are supposed to become curious and creative with the artifacts they are being shown. What kind of artifact would they like to see when getting to know a new culture? What would they showcase in a museum to introduce themselves? These are some examples of the questions the students will try to find an answer to and present it to their peers in the end. Original artifacts were used as examples, for example a horseshoe. It was also talked about the technological level needed to make one, as well as who from the portrait wall could have probably done it.

Alleine in den Ausstellungen verbrachte ich teilweise sehr lange Zeit vor einer einzelnen Vitrine. Zum Beispiel stieß ich darauf, dass es in Transsylvanien noch immer deutschsprachige Minderheiten gibt, sogenannte „Ungarndeutsche“, oder „Donauschwaben“. Das Museum stellte einige antike Möbel dieser Bevölkerungsgruppe aus und beleuchtete ihr Schicksal und ihre Vertreibung während der Soviet-Zeit.

Alone in the exhibitions, I could spend a long time in front of just one showcase. For example did I for the first time learn of German speaking groups still living in Transylvania up until today. The museum showed their antic furniture and pottery and described their fate when many had to flee the soviet regime.

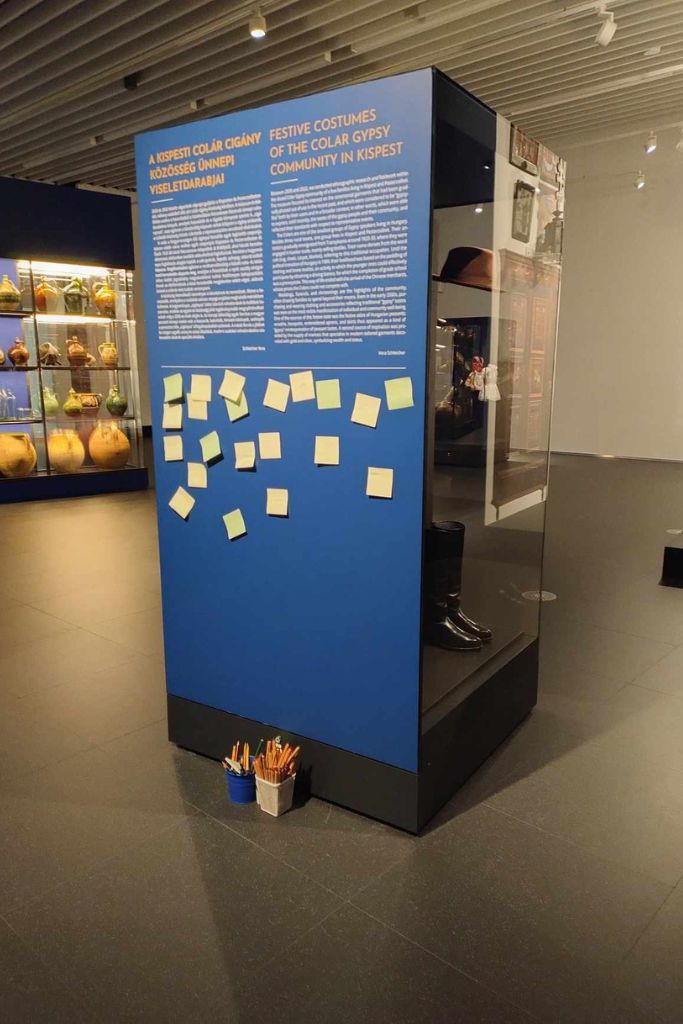

Auch las ich im Rahmen der traditionellen Kopftücher einiges über die Szekler, die eine ungarisch sprechende Minderheit im heute zu Rumänien gehörenden Transsylvanien darstellen. Es faszinierte mich, mehr über ethnische Minderheiten zu erfahren, von denen ich vorher nicht wirklich etwas wusste, und zu sehen, wie weit Sprachen sich ausbreiten können und wie viele Teile Europas durch Mehrsprachigkeit und kultureller Vielfalt ausgezeichnet sind. Dies ist ein Thema, dass mich auch im Nachhinein noch viel faszinieren wird und mit dem ich mich weiterhin auseinandersetzen möchte. Wer am Museum für Ethnographie zu arbeiten beginnt, entwirft normalerweise sein eigenes pädagogisches Programm, das nur von der jeweiligen Person durchgeführt wird. Symbolisch sollte auch ich am Ende mein eigenes Programm vorstellen. Ich entschied mich dazu, mit alten Textilien zu arbeiten.

While looking at traditional head scarfs and their patterns, I learned about the Szekler people, a Hungarian speaking minority in Transylvania. It was fascinating to see how multicultural many parts of Europe still are and how far cultures and languages can spread. This is one topic I want to learn more about after my time in Budapest. When hired at the museum of ethnography, each educator comes up with their own educational program that will be their own responsibility. At the end of my work-shadowing, this was my task. I decided to work with traditional textiles.

Da ich aus meiner Arbeit am Neanderthal Museum Programme kenne, die sich oft um das eigene Basteln und Herstellen von Gegenständen drehen, war es mein Ziel, in meinem Programm beide Ansätze zu kombinieren. Ich entwarf eine Führung, in der die Gruppe verschiedene traditionelle Textilien vorgestellt bekommt, und sich über die Funktion der Muster und Farben Gedanken macht und informiert wird. Dazu wählte ich unterschiedliche Textilien aus, die teilweise an die maschinell hergestellten Muster der Fassade, teilweise an traditionelle Muster aus vergangener Folklore erinnerten.

As a guide at the Neanderthal Museum, I am used to programs including crafting and for the visitors to taking something home. In my own educational program, I wanted to combine this with the new ideas I had gotten at the museum of ethnography. In my concept, I began with a tour introducing traditional textiles and inviting the students/visitors to think about their patterns and their meaning. I chose from original textiles and some reminded of the ones that inspired the facade of the museum, while some had their origin in traditional folklore. At the end of my program, an own button was to be designed, with the question of what colour or symbol would fit their own identity.

Als letzter Schritt wartete die Herstellung eines eigenen Buttons auf die Gruppe, verbunden mit der Frage danach, welche Farben oder Symbole sie für sich selbst wählen würden und warum. Ich habe am Museum für Ethnographie in Budapest viel mehr gelernt und erfahren, als ich in diesem Blog Post abschließend beschreiben könnte. Der interaktive Ansatz im pädagogischen Angebot hat mich dazu inspiriert, mir hier am Neanderthal Museum viel mehr Zeit zu nehmen, die Besuchenden nach ihren Vermutungen, Meinungen und Vorlieben zu Fragen und ich brauche für die Gespräche im Museum oder an einem Artefakt seit meiner Rückkehr viel länger, was ich als positiv sehe. Zusammenfassend kann ich sagen, dass das Work-Shadowing in Budapest sehr inspirierend war und nachhaltig meine Sicht auf viele Dinge, das Museum betreffend aber auch außerhalb, verändert hat.

During my time in Budapest, I have learned and seen so much more than could have ever fit this blog post. The interactive perspective on museum education was inspiring for the way in which I speak to the visitors at the Neanderthal Museum. I am giving them more time to speak their own mind and to explore one single object and its meaning. All in all it was a very inspiring time that changed my view on my work as well as beyond.

Lydia Pryba (Pädagogin am Neanderthal Museum)